Статья С.А.Манько о чешских «будителях» и зарождении русинского (галицко-русского) национального движения в Восточной Галиции в конце ХVIII – первой половине ХІХ вв.

Аннотация: В предложенной статье на обширном фактическом материале исследуются причины зарождения и распространения национального галицко-русского движения в Галиции. Его влияния на внутириполитическую и общественную жизнь этого многонационального и многоконфессионального края в XIX-XX вв. Показана роль первой волны русинов – «будителей» в Восточной Галиции, появившихся за полвека до начала украинофильства, организованного и поддержанного польской элитой края и австрийской оккупационной администрацией.

Ключевые слова: Восточная Галиция, «Будители», гражданская азбука, полонизация, «Русская троица», «язычие», русофилы, первые концлагеря в Европе Талергоф и Терезин, «Весна народов».

S.A.Manko

(Krasnodar, Russian Federation)

The Czech “buditeli” and the emergence of the rusyn (galician-russian) national movement in galicia in the late 18th – first half of the 19th century.

Abstract: The article explores the reasons for the emergence and spread of the national Galician-Russian movement in Galicia, its influence on the internal political and social life of this multinational and multi-confessional region in the 19th and 20th centuries on the basis of extensive factual material. The role of the first wave of the “Buditeli” is also shown in it, the one that appeared half a century before the beginning of Ukrainophilism, organized and supported by the Polish elite of the region and the Austrian occupation administration.

Key words: Galicia, “Buditeli”, civil alphabet, polonization, “Russian trinity”, concentration camp Thalerhof, “Spring of nations”.

В 1830-е гг. в Восточной Галиции, как и у хорватов, и у лужицких сербов, начинается процесс национального возрождения русского (русинского) автохтонного населения – движение «будителей» [1], хотя в большей части славянских стран и территорий уже проходила вторая фаза его развития.

В галицкой земле, входившей в состав Австрийской империи, он шёл в мейнстриме общеславянского возрождения в 1820–1840-е гг. Его наиболее известными адептами были деятели Чехии – поэт Ян Коллар и историк Ф. Палацкий. Главной целью являлась борьба за возрождение автохтонных славянских языков на своих национальных территориях.

Огромную роль в росте национального самосознания славян сыграла победоносная освободительная борьба русского народа против нашествия европейской армии Наполеона, в том числе и на территории Малороссии, а также восстание декабристов 1825 г. Уместно упомянуть и о том, что после разгрома Николаем I восставшего Черниговского полка некоторые руководители «Общества соединенных славян» бежали в Австрийскую Галицию, где их планы освобождения и объединения всех славян в одном государстве встретили сочувствие и поддержку у местного населения, страдавшего от многовекового национального гнёта.

Ведущую роль в движении «будителей» в Галиции сыграло галицко-русское Ставропигийское братство, преобразованное в 1788 г. в Ставропигийский институт (вместе с издательством и типографией), ставший наиболее известным просветительским учреждением края.

С начала 1860-х гг. этот институт получил статус церковного объединения, его первым проректором стал грекокатолический митрополит. Однако на практике это не повлияло на деятельность Ставропигии, поскольку церковная власть в австрийской империи была подчинена светской. Высшим органом указанного института являлось Общее собрание, которое избирало председателя «сеньора» и правление. Свои функции члены Ставропигии выполняли бесплатно, а на нужды общества ежемесячно вносили взносы. За время существования Львовского братства и Ставропигии его членами стали 726 человек. Это было закрытое объединение узкого круга галицко-русской элиты, идеология которого выражалась тремя принципами: элитарность, русскость и антипольскость. Ставропигийский институт не признавал украинской ориентации и отстаивал интересы единого русского народа (малорусов, великорусов и белорусов). Его члены были представлены в первой политической организации галицких русинов – Главной Русской Раде.

Следует отметить, что окончательная черта под 500-летней историей православия в Галиции была подведена в 1790 г. декретом Леопольда II (1747–1792 гг.), императора Священной Римской империи, короля Венгрии и Богемии, эрцгерцога Австрии с 1790 по 1792 гг., об уравнивании в правах униатов с католиками. Однако, несмотря на переход галицкой церкви под власть Рима, в униатском богослужении сохранялись старые церковные книги, написанные на кириллице. С использованием этого шрифта печатались азбуки. Гражданская азбука (гражданка), введённая в России Петром I, а также в XVIII в. у сербов в Воеводине, в Восточной Галиции впервые была использована в примечании к стихотворению русофила Иосифа Левицкого в честь Иоанна Снегурского в 1837 г. [2].

В 1816 г. в Перемышле каноник перемышленского капитула Иван Могильницкий организовал «Общество священников», которое поставило перед собой цель – распространение просвещения среди галицко-русского народа. Финансовых средств у общества практически не было, а в качестве учебной литературы использовался «Букварь», изданный в 1807 г. Ставропигийским институтом.

Стремление русинов заявить о просвещении своего народа было насторожено встречено австрийскими властями, а затем «подавлено в самом зародыше, отцвЪло, не успЪвши разцвЪсть. Въ 1816 г. львовская губернiя представила „придворной канцеляріи“ въ ВЪНЪ, что „политическія соображенія не велятъ вместо польскаго языка распространять русскій, такъ какъ послЪдній составляетъ только разновидностъ россійскаго“» [3] (здесь и далее цитаты приводятся на галицко-русинском языке – С.М.). В 1829 г. в этом же городе епископ И.Снегурский открыл типографию и привлекал молодёжь для работы в ней.

Русинского дворянства в Галиции к началу ХІХ в. уже не существовало. Польский статистик Х.Ступницкий писал по этому поводу: «У русинов „нет шляхты“» [4] (Речь идет о наиболее образованной части общества – С.М.). Это связано с тем, что автохтонное мещанство было вытеснено из городов в предместья, а влияние православия в крае свелось к минимуму, поэтому роль лидеров национального возрождения взяли на себя священники-униаты.

Феномен этого явления и в настоящее время вызывает ожесточённые споры в исторической среде. Автору представляется наиболее объективной точка зрения, высказанная Н.М.Пашаевой в работе «Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв.». Она пишет: «Насильно переподчинённая новому хозяину (Ватикану – С.М.) и ставшая униатской, галицкая церковь сохраняла древнее богослужение с его единым языком и официальным обрядом. В Речи Посполитой она оставалась второстепенной, с католичеством не сливалась. В менталитете русинов сохранилось сознание единства с православной церковью. И тогда польские на протяжении десятилетий исподволь началось исподволь искажение древних обрядов, а также строгий контроль за тем, чтобы как можно меньше священников-патриотов занимали места в приходах. Это продолжалось и при австрийском владычестве. Позднее, в XIX в. сложилась уникальная ситуация – именно из среды униатских священников вышло много убеждённых русских деятелей. После чего (ими – С.М.) была сделана последняя попытка очистить обряд от позднейших искажений, очистить церковь, оставаясь под властью Ватикана. Но она потерпела полный провал, так как Ватикан на это не мог пойти. И постепенный возврат к православию стал логическим итогом этих событий» [5].

Эту мысль спустя тридцать лет образно описал Я.Ф.Головацкий в либеральном украинском петербуржском журнале «Основа», отвечая на упрёк Н.Г.Чернышевского по поводу втягивания русинами духовенства в мирские дела. «Духовенство в Галиции не составляет замкнутого сословия, оно выходит из народа и живёт среди него. …Русины, как известно, не имеют ни администраторов, ни дипломатов, ни юристов; весь образованный класс народа составляет духовенство … Если устранить духовенство от мирских дел, кто же станет впереди народа?» [6].

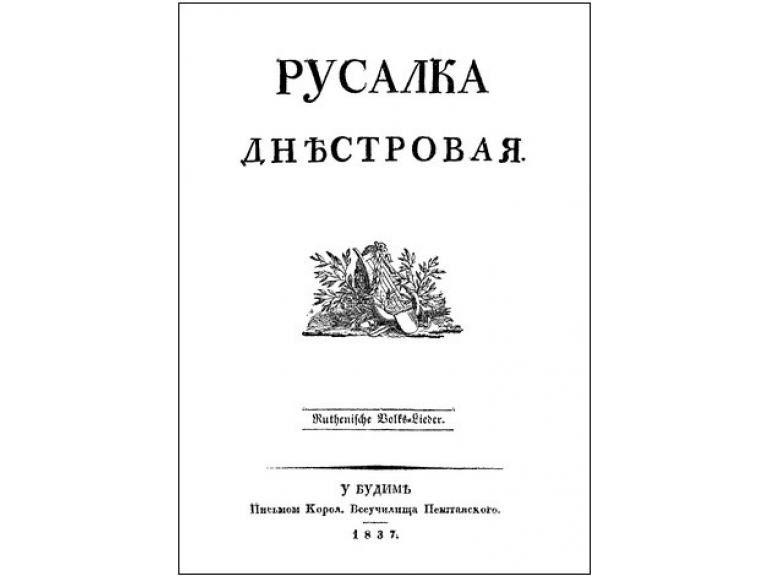

Студенческое направление во Львовском университете, получившее название «Русская троица». было представлено Я.Ф.Головацким, М.С.Шашкевичем и И.Н.Вагилевичем. Молодые галицкие «будители» требовали предоставления равноправия для родного языка [8], право на образование, печатание книг и делопроизводство. Шашкевич по прошествии времени так описывал своё знакомство с Головацким: «Сблизился со мной, прямодушно открыл свои думы, сказав, что он Русин, и заявил, что нам молодым Русинам нужно соединитись в кружок, упражнятись в славянском и русском языках, вводити в русских кругах розговорный русский язык, подняти дух народный, образовати народ и противоборствуя полонизму, воскресити русскую письменность в Галичине» [9]. «Русской троицей» был выпущен гражданским шрифтом, гражданкой, на народном языке (галицко-русском наречии) первый национальный патриотический альманах «Русалка Днестровая» (рис. 1), изданный в Будапеште в 1837 г., который сразу же попал под запрет австрийской цензуры, а составители были взяты под надзор полиции. Далее приводится окончание стихотворения Шашкевича «Воспоминание» на народном языке, опубликованное в «Русалке». Причём написание отдельных букв и соответствие их звукам он определял сам: «Як Славяне колись жили, Журна думка лишь гадат: Из Русина щирой груди, В побратимий летит край. По за Волгу за Дунай» [10].

Значительно позже, во второй половине XIX в., отколовшись от первоначального общего русинского движения, украинофилы на том основании, что Шашкевич, выпуская «Русалку Днестровую», опустил в некоторых материалах букву «ъ», сделали его родоначальником украинофильства в Галиции. Однако при этом они не указывали, что буквы «Ъ» и «ы», отсутствовавшие в украинском языке, в «Русалке» используются. Ещё одно обстоятельство важно знать, анализируя 1837 г. в Галиции. Её интеллигенция состояла исключительно из священников, получивших образование в Австрийской империи на польском либо немецком языках. О русском языке большинство из них имело такое понятие, как псаломщики, обучающие детей грамоте на «Псалтырях». Отсутствие знаний о правописании русского языка наложилось на реформу сербского языка В.Караджича на основе принципа «пишу, как говорю», а также чеха Добровского, удалившего «ъ» из славянской азбуки. В более поздних своих сочинениях Шашкевич старался правильно употреблять этимологическое правописание [11].

Русинская интеллигенция, представлявшая первое поколение галицких «будителей», в своей основной массе являлась духовным сословием, подвергшимся сильной полонизации. Польский язык использовался ими даже в домашнем общении, об этом имеются многочисленные упоминания первых просвещенцев-русинов. Широко употреблявшиеся в простом народе бойковское, лемковское или гуцульское бытовые наречия не позволяли писать научные и полемические статьи на родном языке в связи с недостаточностью терминологической базы. Языковой реформы, подобно проведённой в Сербии выдающимся лингвистом В.С.Караджичем [12] в Галиции ещё не произошло, поэтому большая часть молодых патриотов обращалась к своим читателям, используя язык, который применялся при обращении к пастве. Он был ей понятен, поскольку представлял собой эклектику народных повседневных южнорусских говоров, церковнославянского и элементов русского языка. Эта языковая смесь получила название «язычие». Было бы не уместно и не объективно с позиции настоящего времени подвергать жёсткой критике упражнения в филологии первого поколения галицких русинов – патриотов «будителей». Их главной задачей являлось пробуждение национального самосознания народа, находившегося на грани полного растворения в польской культурно-языковой среде.

Тем не менее, им удалось в 1830-е гг. дать свой первый и успешный бой попытке введения польского алфавита в русскую письменность, предпринятой польским этнографом В.Залеским и поддержанной галицким священником И.Лозинским, а также польскими кругами Восточной Галиции. Именно М.Шашкевич написал тогда острую полемическую статью “Azbuka i abеcadło, opowiedź na zdanie o wprowadzeniu abecadła polskiego do pismiennictwa ruskiego” «Азбука и абесадло (польский алфавит. – С.М.), в ответ на предложение о введении алфавита польского в русскую письменность». Она, а также другие выступления и публикации «будителей» не позволили осуществиться польскому замыслу. В то же время эти действия способствовали формированию у некоторых просветителей глубокого интереса к идее единой Руси «от Карпат до Камчатки».

В 1708 г. Российское государство было разделено на восемь губерний, две из которых, Киевская и Азовская, приходились на территорию нынешней Украины. В дальнейшем этот процесс продолжал развиваться. К первой половине ХIX в. в её состав уже входили Черниговская, Полтавская, Киевская, Волынская и Подольская губернии.

Разделение славянского населения России на отдельные национальности не существовало, а подавляющая его часть исповедовала православие. На всей территории империи обучение шло на литературном русском языке. Его знали и малороссы Киева, считавшегося матерью городов русских, и жители Полтавы, и казаки с берегов Волги, Дона и Кубани, несмотря на различные региональные диалекты, в то время как украинский язык в классическом литературном его варианте находился лишь в начальной стадии создания (рис. 2).

Н.П.Пашаева пишет: «Украинские исследователи галицкого национального возрождения пытаются нас уверить, что „Русалка Днестровая“ написана по-украински. Однако для 30-х гг. XIX в. украинского литературного языка в современном понимании не существовало. В своей Пространной грамматике Греч называет язык, который мы позже назовём украинским, „малорусским наречием“ [13]. Наречием его называли и другие деятели первой половины XIX в. При этом важно напомнить, что в этом случае речь шла о «материковой» Малороссии, находившейся в составе Российской империи, а не Австрийской Галиции, теме которой посвящено настоящее исследование.

В этой связи для «будителей» - галичан, порой называвших себя малорусами или южнорусами, главный вопрос заключался в том, к какому народу они принадлежат, к руccкому или польскому. Именно вокруг него разгорелась яростная полемика в первой половине XIX в. Её участники на русинском (южнорусском или разновидностях «язычия») языке [14] печатали лучшие образцы русской литературы, установили контакты с российскими учёными-славистами: М.П.Погодиным, М.А.Максимовичем, И.И.Срезневским, О.М.Бодянским. Максимович в письме к Погодину пишет: «Южнорусский язык… состоит в двух наречиях: 1) малороссийском, существующем издревле оба-полы Днепра на Украине, Подольи, Волыни и в Северщине, и 2) червонорусском, существующем издревле оба-полы Днестра в Галиции и в Карпатах» [15].

Из России в Галицию с большими трудностями передавались книги. Это было связано с огромным риском, поэтому легче было приобрести подобную литературу в Праге, и даже в Вене, нежели во Львове. Когда книги всё же оказывались в чей-либо библиотеке, то их старались не выдавать незнакомому читателю, опасаясь попасть под надзор полиции. Печатание материалов за границей без цензуры облагалось штрафом в сумме 25 дукатов [16]. Именно с русских книг начиналось знакомство галицких «будителей» с Россией и её историей. Однако в России немногие знали о Червонной Руси. «Изъ русскихъ ученыхъ знали о её существовании только М.Погодинъ, С.Шевыревъ и Киръевскій, открывшіе её случайно, возвращаясь съ заграницы, въ 1835 г., по русскимъ надписямъ на башнъ васілянскаго монастыря во Львовъ» [17].

Десятилетие накануне революции в Австрии 1848–1849 гг. было непростым для галицкого национального возрождения. «Будители», частью направленные в отдалённые и бедные приходы, частью вовсе их не получившие (И.Н.Вагилевич), страдавшие от хронического безденежья, болезней и невозможности прокормить свои семьи, не могли активно продолжать свою подвижническую деятельность. Более того, усилилась цензура, выходившие материалы разрешалось выпускать на немецком, польском и даже еврейском языках, но не на русинском. К примеру, жесткой проверке подверглась работа Д.И.Зубрицкого «Хроника города Львова», книги братьев Головацких под названием «Венок русинам на обжинки» вышли в Вене, а не во Львове.

Однако цензуру порой удавалось обойти. Здесь стоит отметить статью Я.Головацкого «Положение русинов в Галиции», вышедшую в независимом безцензурном журнале лужицкого «будителя» Яна Питера «Летописи славянской литературы, искусства и науки». В ней автор в жесткой форме обличает произвол польской и полонизированной аристократии, показывает трагическую судьбу коренного галицкого народа (Kleinrussen oder Südrussen), называя его «угнетённой и разорванной нацией, без идеи родства славянских народов и надежды на лучшее будущее». Головацкий впервые называет две главные проблемы русинов: отсутствие вождей и единого центра, а также австрославизм русинов с учётом их униатской веры и делает вывод: «Австрия превыше всего, если только она этого хочет» [18].

В 1847 г. вышло всего 30 сочинений, написанных русскими галичанами. Среди них: «„Слезы“, „Плачъ“, „Радостная пъснъ Русина“, „Возвъщеніе“ и др. Всего съ 1800 до 1848 года появилось въ ГаличинЪ 159 русскихъ публікацій» [19]. При этом следует отметить, что чтение славянских книг, как и вся славянская литература, с точки зрения австрийского правительства, считалось преступлением. Со временем «Русалка Днестровая» была запрещена, а её издатели подверглись гонениям. Директор львовской полиции Пайман так сказал по поводу издания «Русалки»: “Wir haben mit den Polen vollauf zuschaffen und diese Tollköpfe wollen noch die todtbegrabene ruthenische Nationalität auswecken!”[20]. – «Мы уже имеем столько общего с Польшей, и эти сумасброды ещё надеются возродить погребённое рутенское самознание».

Революция в Австрийской империи 1848–1849 гг., получившая название Весны народов, громким эхом докатилась до территории Галиции, в которой господствовали аграрные отношения, сохранившиеся с XVIII в. Коронные земли и многие владения польской церкви были розданы крупным австрийским землевладельцам. Новые методы хозяйствования внедрялись слабо, уровень производства зерна был недостаточным для обеспечения хлебом населения. Реформы Марии Терезии и Иосифа II в сфере земельных отношений нарушались повсеместно. В 1802–1803 гг. австрийское правительство разрешило помещикам применять телесные наказания в отношении крестьян. Увеличение барщины, повинностей привели к росту социального протеста в форме бегства крестьян, расправы над старшиной, поджогов усадеб и винокурен.

Австрия первые годы владычества Галицией пыталась отстранить поляков от власти. Однако ситуация изменилась после смерти Иосифа II. Это было связано с тем, что магнато-шляхетская аристократия, имевшая опыт 600-летнего государственного управления, понимание специфики региона и доступ к образованию, стала привлекаться новыми властями к занятию должностей в австрийском бюрократическом аппарате. Началась «ползучая бюрократическая польская оккупация». Поляки всё решительнее выдвигали требования восстановления своего прежнего господствующего положения и прекращения германизации Галиции, создания польских органов власти, введения польского языка в качестве канцелярско-делового и образовательного, ликвидации для поляков всех повинностей. В 1809 г. они подняли восстание против Австрии в надежде на помощь со стороны императора Франции Наполеона. Ими был захвачен Львов. В городе начались расправы над сторонниками австрийского правительства, включая русско-униатское духовенство. Однако автохтонное население отнеслось к восставшим враждебно и активно оказывало содействие австрийским войскам. Не получив массовой поддержки, польское восстание было подавлено.

Максимум активности польского вооружённого сопротивления пришелся на 1846–1848 гг. Во всех трёх частях разделённой Речи Посполитой, по инициативе польского Демократического общества, шла подготовка общепольского восстания, намеченного на начало 1846 г. Однако превентивные аресты в Познани и Поморье, прусской зоне оккупации, а также провал попыток польских повстанцев провести боевые операции в Царстве Польском, находящемся под контролем Российской империи, ограничили восстание территорией Краковской республики, контролируемой Австрией. В результате боёв в Кракове в феврале 1846 г. австрийские войска вынуждены были отступить за пределы города. Власть перешла в руки Национального правительства, которое призвало народ к восстанию и обещало дать землю крестьянам. Однако социально-классовые противоречия в польском обществе, особенно в Западной Галиции, были настолько глубоки, что крестьянская масса подняла восстание против своих помещиков, за исключением небольшой территории Краковской республики. Воспользовавшись ситуацией, австрийцы распространяли слухи о том, что власти Кракова выступают против австрийского императора из-за его намерения освободить крестьян. Попытки руководителя восставших Э.Дембровского призвать сельское население на свою сторону не привели к желаемому результату. Он подвергся нападению австрийских войск и погиб. Восставшие не смогли продолжить сопротивление, в результате в Краков вошли войска трёх императоров (Австрии, Пруссии и России – С.М.) и ликвидировали республику. В ноябре 1846 г. её территория была включена в состав Австрийской империи [21].

Вена, опасаясь усиления польского сопротивления, заигрывала с русинами, пытаясь найти в них опору своему режиму и достигнуть баланса сил в Галиции, которая до прихода австрийцев была заселена двумя крупными национальными группами: русинами и поляками. Господствующей нацией являлось польское меньшинство, считавшее данную территорию своей со времён короля Казимира Великого. В то же время образованная часть автохтонного русского (русинского) населения на протяжении веков лелеяла надежду на восстановление независимости и былого величия Галицких земель. Столетия ополячивания и окатоличивания не смогли убить его стремление к свободе.

Галицкие русины категорически были против возвращения польского господства. Заявившая о себе в начале XIX в. молодая русинская интеллигенция Галиции, объединяясь в просветительские организации, стала генерировать идеи освобождения. С учетом назревавших революционных событий в Европе расчет строился на том, что Австрийская империя с 1804 г. (с 1868 г. Австро-Венгерская) включала множество славянских народов с различным положением в государстве. К примеру, ситуации для чехов и словенцев в империи была несколько иной (более гибкой – С.М.), чем для русинов и словаков. Из 34 млн. человек проживавших к концу 1840-х гг. в Австрийской империи 16 миллионов составляли славяне. Венгров, итальянцев, валахов и других национальностей насчитывалось около 11 миллионов. Австрийских, судетских и прочих немцев - около 7 миллионов, или 20,6 % от всего населения империи [22] (рис. 3). Подобная многонациональная «лоскутность» империи, по мнению лидеров русинского движения, давала надежды на определённые перспективы в будущем, что категорически исключалось в случае возвращения польской власти [23].

Таким образом, патриотическое движение русинов - «будителей» в Галиции в период революции (русины не поддержали польское антиавстрийское восстание во Львове 1848 г. – С.М.) по объективным причинам являлось кратковременным политическим союзником австрийских властей. Аналогичная ситуация складывалась и в других территориях многонациональной Австрийской империи.

Однако послереволюционная общественно-политическая ситуация в Восточной Галиции (массовые репрессии и запреты – С.М.) сместилась в негативную для русинов сторону, поскольку австрийские оккупационные власти при поддержке влиятельных польских магнато-шляхетских кругов, сделали ставку на выпестывание в недрах русинского движения молодого весьма амбицизного и агрессивного движения украинофилов, которое рассматривалось в качестве временного союзника в разгроме русофилов, набравших к этому времени огромное влияние на местное автохтонное население.

С конца XIX в. значительная их часть стала называть себя украинцами, поскольку те, кто продолжал оставаться русином, закончил свою жизнь в концлагерях Талергоф и Терезин. На 2024 г. придется 110 годовщина со дня появления в Европе первых концлагерей, созданных Австро-Венгрией для уничтожения русин в Восточной Галиции. Поскольку память об этом народе стерта в нынешней Западной Украине, может быть стоит упомянуть об этих трагических событиях с трибуны ООН с целью недопущения проявления в будущем таких кровавых сценариев по смене национальной идентичности.

В перечне многочисленных шагов направленных австрийско-польскими властями Галиции на развал русинского движения было и приглашение во Львовский университет молодого доцента-историка Киевского университета М.Грушевского на специально открытую для него открытую кафедру с целью создания новой «украинской истории» и языка. Но об этом в следующей работе.

Начальный этап русинского национального возрождения в первой половине ХІХ в в Галицкой Руси все же сыграл свою положительную роль и выполнил главную задачу. Австрийская аристократия услышала о автохтонном населении Восточной Галиции, заявившем о своём законном праве на национальное достоинство, но отказалась признать его народом, родственным остальному русскому миру, опасаясь роста сепаратизма и усиления влияния России в регионе. В дальнейшем русофобская политика Вены, направленная на раскол русинского движения, стала доминирующей при активной поддержке польского шляхетско-магнатского сословия Галиции. И всё же следует отметить, что на политической сцене австрийской Галиции в середине ХІХ в. благодаря движению «будителей» появился новый актор – русины, ставшие в дальнейшем активным субъектом внутриполитической борьбы.

Примечания

1. «Будители» (чеш. buditel, букв. – тот, кто пробуждает) См.: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sic/2583/БУДИТЕЛИ.

2. См.: Левицкий И.Е. Галицко-руская библиография XIX столетия с увзглянением русских изданий в Угорщине и Буковине. Львов, 1888–1895. Т. 1. С. 15.

3. Мончаловскій О. Литературное и политическое украинофильство. Львовъ, 1898. С. 15.

4. Stupnicki H. Galicia pod względem geograficzno-hystorycznym. Lwów, 1849. C. 176.

5. Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине

XIX – XX вв. М., 2001. С. 9.

6. Головацкий Я.Ф. Об отношениях галицких русинов к соседям. (Из Галичины) // Основа. 1862. № 5. С. 64.

7. Головацкий Я.Ф. О первом литературно-умственном движении русинов в Галиции со времён Австрийского владения в этой земле. Львов, 1865. С. 39.

8. В тот период в Галиции ещё не употреблялся термин «украинский» язык, поэтому ее жители так себя не называли. Печатая свои произведения на русинском (руськом) языке (наречии), принятом в крае, они вошли в историю галицкой культуры. В те же годы вместо термина «украинский», касательно «материковой» Украины, применялся термин «малорусский».

9. Головацкий Я.Ф. Воспоминание о Маркиане Шашкевиче и Иване Вагилевиче // Литературный сборник, издаваемый Галицко-русскою матицею. Львов, 1885. Вып. 1. С. 11.

10. Русалка Днестровая. Ruthenische Volkslieder. Буда, 1837. С. 133.

11. См. Мончаловский О.Г. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 1898. С. 13-14.

12. Караджич Вук Стефанович (1787–1864 гг.) – реформатор сербского литературного языка и правописания, отец новейшей сербской и хорватской литературы, автор принципа «пиши, как говоришь», а также шести томов «Српске народне пjесме». Открыл для мира народный сербский язык. См.: URL: http://dic.academic.ru/dic/nsf/brokgauz_efron/ 49210/Караджич.

13. Пашаева Н.П. Указ. соч. С. 25–26; Плющ П.П. Из истории украинского правописания // Учен. Зап. МГПИ им. В.И. Ленина. Сер.: Вопросы филологии. М. 1969. С. 294.

14. Максимович М.А. Новые письма к М.П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия. М., 1863. С. 70.

15. Погодин Михаил Петрович (1800–1875 гг.) – известный русский историк, журналист и писатель. Из крепостных. Окончил Московский государственный университет. Сторонник поддержки славянского национального движения в Австро-Венгрии и на Балканах. В первой своей зарубежной поездке в Праге, познакомился и впоследствии поддерживал отношения с известными славянистами: П.Й. Шафариком, В. Ганкой и Ф. Палацким. Дважды посещал Галицию в 1830-х гг., после одного из них послал институту Оссолинских и Онуфриевскому монастырю за свой счёт книг и журналов на сумму в 1 000 рублей. Информировал «будителей» о жизни в России. См.: URL: http://www.rulex.ru/01160778.htm

16. Мончаловский О. Литературное и политическое украинофильство. Львовъ. 1898. С. 16.

17. Там же.

18. Holowacky J. Die Zustände der Russinen in Galizien-Ein Wort zur Zeit von einen Russinen. Leipzig, 1848. S. 22.

19. Мончаловский О. Литературное и политическое укранофильство. С. 12.

20. Мончаловский О. Указ. соч. С. 14.

21. См.: URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/ Краковское восстание 1846.

22. См.: Новая история. С. 321.

23. Будущая польско-западноукраинская война 1918–1919 гг. подтверждает этот аргумент.